Médecins et champions de trail

Comment conjuguer pratique sportive de compétition et activité professionnelle ?

Interviewer des sportifs de haute performance, c’est toujours rencontrer des personnalités atypiques habitées par une détermination sans faille. Mais il n’est pas fréquent de rencontrer des sportifs de niveau international en activité qui exercent en même temps une profession sans relation directe avec leur sport. En échangeant avec des médecins champions, notre objectif premier était surtout de comprendre comment il est possible de concilier des études longues et difficiles, puis un exercice parfois épuisant, avec la recherche de la performance sportive à haut niveau. Le Dr Blandine L’Hirondel est gynécologue et a gagné le championnat du monde de trail au Portugal en 2019, le Dr Thibaut Garrivier est radiologue et a remporté en 2021 la très réputée CCC, une des trois courses internationales de l’UTMB, sommet mondial du trail. Deux parcours sportifs parallèles : pas de passage par l’école de la course à pied ou l’athlétisme pendant l’adolescence, à peine quelques footings de décrassage mental pendant les 6 premières années de médecine, la découverte du trail et de la compétition en trail en première année d’internat à 25 ans, d’excellents résultats immédiats au très haut niveau dont ils sont encore les premiers surpris, une première année d’installation professionnelle difficile avec des responsabilités et des charges de travail importantes à assumer.

Attention, deux montagnes débarquent pour se raconter. Préparez-vous à un grand bol d’air sans filtre !

Blandine L’Hirondel

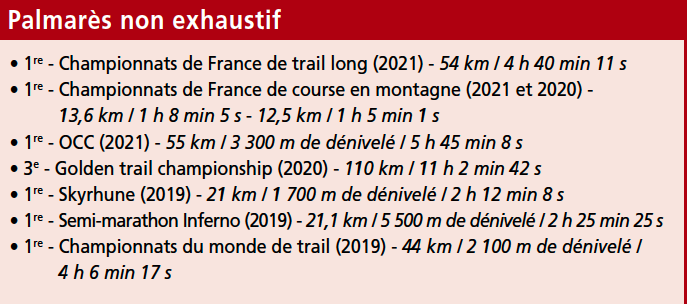

Blandine L’Hirondel, 30 ans, a découvert tardivement le trail, vers 25 ans. Pourtant, à peine débute-t-elle les compétitions qu’elle enchaîne les victoires à commencer par les championnats du monde de trail en juin 2019 au Portugal, tout en alternant courses en montagne et trails courts. Parallèlement, Blandine exerce à temps plein à l’hôpital de Mende (Lozère) en tant que gynécologue-obstétricienne et est en cours de spécialisation en gynécologie du sport.

Comment votre passion pour le trail vous est-elle venue ?

J’ai un parcours sportif un peu atypique, qui a aussi été rythmé par mes études médicales. Je ne pratiquais qu’un peu de sport (de loisirs, d’entretien), jusqu’à mes 25 ans. J’ai même arrêté totalement le sport lors de ma première année de médecine. Puis, mon temps libre était plutôt occupé à des activités festives qu’au sport ! Lors de la dernière année et la préparation de l’ECN, je faisais quelques footings, mais il s’agissait juste de m’entretenir un peu. C’est en choisissant de faire mon internat à la Réunion que j’ai découvert le trail, qui est presqu’une religion là-bas. Originaire de Normandie, je n’en connaissais même pas le mot, ni même les activités de montagne hors sports d’hiver ! En quelques mois, je me suis prise de passion pour ce sport. J’ai rapidement progressé et je me suis découvert des capacités cachées. J’ai commencé les compétitions de haut niveau en 2019, avec un début foudroyant avec un titre aux championnats du monde de trail (en individuel et par équipe). Je termine par ailleurs troisième aux championnats du monde de course en montagne longue distance et première par équipe la même année.

Quelle est la différence entre course en montagne et trail ?

La course en montagne est une discipline qui existe depuis plus longtemps que le trail. Historiquement, elle se définissait comme étant une course beaucoup plus courte que le trail (une dizaine de km). Souvent, ce n’est pas une boucle, il y a un point de départ et un point d’arrivée. Il s’agit généralement d’une montée sèche ou d’une montée suivie d’une descente. Ce sont donc théoriquement des courses plus courtes et plus intenses (autour d’une heure) alors que les trails et ultra-trails se font sur plusieurs heures. Aujourd’hui, les deux pratiques se rejoignent parfois et il peut être difficile de les distinguer. D’ailleurs, s’agissant de disciplines très proches, l’an prochain, un seul événement mondial commun sera organisé avec un format court de 10 km (course en montagne) et des formats plus longs (trail).

Cependant, selon le type de course, la longueur, le dénivelé…, les entraînements vont être différents (endurance et/ou vitesse), tout comme si on se rapporte à la route les entraînements pour un marathonien ou pour un sprinteur. Il est difficile d’être polyvalent et d’être performant aux différentes courses. Personnellement, jusqu’à présent, je faisais plutôt des distances de 30-40 km, qui demandent de garder tout de même une certaine vitesse, tout en ayant de l’endurance, car avec 2 000 ou 3 000 m de dénivelé parfois, les courses peuvent durer 5 ou 6 heures. Ce qui m’a permis d’avoir un peu des deux. En revanche, je n’aurais sans doute pas un très bon chrono sur un 10 km sur route et je ne pense pas être capable de finir un ultra-trail non plus.

Comment faites-vous pour exercer la médecine, vous entraîner et récupérer ?

Ayant commencé tard, je suis arrivée dans le milieu du sport assez “fraîche”. Je n’ai donc pas encore senti la fatigue due à l’entraînement. Les 3 premières années de pratique (et d’internat), je pratiquais en tant qu’amatrice, avec des sorties trail entre amis le week-end et j’allais courir 1 heure par-ci par-là le matin ou le soir quand j’avais envie de me défouler. Je suis rentrée dans le haut niveau durant ma dernière année d’internat, avec des entraînements plus cadrés. Ce fut un peu plus difficile, avec parallèlement plus de responsabilités, plus d’heures au travail et du coup plus de stress aussi. Mais ça s’est tout de même bien passé. J’avoue avoir aussi la chance de ne pas avoir besoin d’un gros volume d’entraînement. Je fais entre 8 à 12 heures d’entraînement par semaine (un jour de repos hebdomadaire), en comptant les sorties longues. En moyenne, je cours 1 heure le matin avant d’aller travailler (j’ai plus de mal le soir) et des sorties plus longues le week-end (2 ou 3 heures). Cette année aussi a été un peu difficile avec beaucoup de changements, notamment professionnels (lieu d’exercice, thèse, changement de statut, déménagement…). J’ai commencé à sentir que cela pouvait être compliqué de concilier les deux. Je vais alléger un peu mon temps de travail professionnel, notamment pour pouvoir allonger les distances de courses, ce qui va nécessiter plus d’entraînement.

Mais attention, je ne veux pas faire peur aux internes : il est tout à fait possible de faire les deux. Je l’ai fait pendant 3 années, avec un internat de gynécologie-obstétrique, qui n’est pas des plus reposants mentalement et physiquement. Alors effectivement, chaque heure compte, et je suis contente d’habiter à 5 minutes de l’hôpital et de ne pas perdre mon temps dans les trajets par exemple. J’ai aussi moins le temps de sortir avec des amis, d’aller voir ma famille ou d’aller au cinéma. Et les week-ends sont très pris par les entraînements ou les compétitions. Comme toute passion, c’est chronophage et il faut faire des choix, mais je ne regrette pas.

Avez-vous eu des blessures ?

C’est un peu compliqué avec mes chevilles, avec plusieurs entorses. Mais je considère que ce sont plutôt des traumatismes accidentels, en lien peut-être avec une hyperlaxité et avec des parcours qui mettent nos articulations à rude épreuve. En revanche, je n’ai jamais eu de fractures de fatigue ni de douleurs tendineuses. Je me suis cassée les côtes en ski de randonnée, avec une belle chute, qui aurait pu être bien plus grave finalement.

Avez-vous un suivi médical particulier ?

Tous les athlètes de haut niveau de la FFA (Fédération française d’athlétisme) bénéficient d’un suivi qui inclut un bilan biologique deux fois par an (ce qui, en tant que gynécologue, ne me semble pas suffisant d’ailleurs) et une consultation annuelle chez un médecin du sport.

Quelles sont les spécificités féminines à la pratique des sports d’endurance comme le trail ?

Je pense en premier lieu aux troubles hormonaux qui sont très fréquents (deux tiers des athlètes féminines en souffriraient), chez les sportives de haut niveau, mais aussi amatrices. Ces troubles (aménorrhées, désordres hormonaux, bilans FSH, LH, gonadotrophine perturbés, ovulation fluctuante…) peuvent vite arriver et les conséquences peuvent être assez graves à plus ou moins long terme : ostéopénie, ostéoporose précoce, infertilité, fatigue chronique, douleurs… Dans ce type de discipline, le déficit énergétique est fréquent : avec des charges d’entraînements de 15-20 heures par semaine, la balance apports et dépenses est souvent non respectée et la femme sportive a peut-être un peu peur de la prise de poids et ne va pas penser au besoin de manger davantage que quelqu’un de sédentaire ou de peu sportif. Il faut y faire attention, d’autant que c’est un aspect qui est un peu banalisé « ça m’arrange de ne plus avoir mes règles », « ça prouve que l’entraînement fonctionne »… Pourtant les conséquences ne sont pas négligeables : fractures de fatigue répétées liées à l’ostéopénie, performances réduites du fait de la fatigue chronique, de l’asthénie ou des douleurs musculaires, désordres thyroïdiens, infertilité…

Par ailleurs, il faut être attentif aux troubles de la statique pelvienne (pelvi-périnéologie, incontinence urinaire), dans les sports d’endurance et surtout dans le trail et la course à pied.

Quel est votre meilleur souvenir ?

Ma victoire aux championnats du monde de trail en 2019 est un très bon souvenir, cependant, en réalité, le meilleur souvenir reste pour moi la course de sélection pour faire partie de l’équipe de France de trail qui avait lieu 2 mois avant. Quand j’ai pris le départ de cette sélection, mon objectif était de faire partie des cinq premières de cette course pour être qualifiée. Je crois vraiment que les émotions ressenties à l’arrivée étaient encore plus fortes, avec la satisfaction d’avoir réussi mon objectif. La victoire aux championnats du monde était plus une surprise, un bonus. Je ne réalisais peut-être pas vraiment.

Et votre pire souvenir ?

Cette année, j’ai eu une sorte de petit “burn out”, même si le mot est un peu fort, avec une grosse démotivation. En juillet, j’ai fait une course (marathon du Mont-Blanc) qui ne s’est pas trop mal déroulée, puisque je suis arrivée troisième, mais presqu’en pleurs, épuisée, mentalement et physiquement. Je n’avais plus envie de courir. Je me suis rendu compte qu’il fallait que je fasse une pause, et à ce moment-là je ne savais même pas si j’allais reprendre la saison. Finalement ça a duré 2 semaines ! À l’avenir j’essaierai d’être un peu plus vigilante aux signes avant-coureurs : même au travail, j’étais moins motivée, un peu énervée, voire moins patiente avec les patientes. Le mental est très important, notamment dans les sports d’endurance, il faut parfois tenir 3-4 heures.

Quels sont vos prochains objectifs ?

J’aimerais bien reparticiper aux championnats du monde (a priori en novembre). Cette année, j’étais qualifiée de nouveau en équipe de France pour y participer, mais ils ont été annulés à cause de la pandémie. En attendant, je vais essayer de me qualifier pour les championnats d’Europe (en février, aux Canaries). J’aimerais bien aussi faire la course que Thibaut Garrivier a gagnée cette année, la grande sœur de l’OCC, la CCC.

Thibaut Garrivier

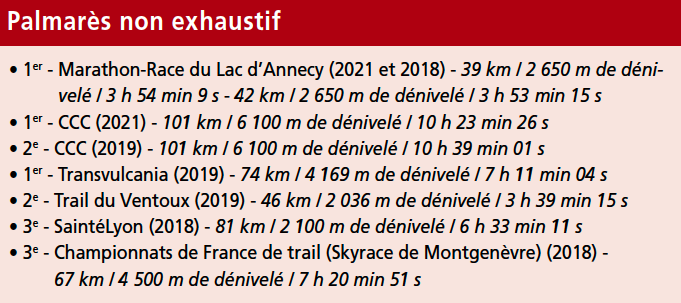

Thibaut Garrivier, 31 ans, radiologue au centre hospitalier Alpes Léman (Haute-Savoie), s’est également mis tardivement au trail. En revanche, contrairement à Blandine, pour ce natif de Gap (Hautes-Alpes), la pratique des sports outdoor tels que le ski de fond, le VTT a largement fait partie de son enfance et de son adolescence. Compétiteur et très organisé, Thibaut partage sa vie entre sa profession de médecin et sa pratique sportive pour se donner les moyens d’améliorer ses performances et de remporter des victoires.

Comment votre passion pour le trail vous est-elle venue ?

J’ai toujours été passionné de sport et encore plus de compétitions. J’aime concourir, dans tous les sports. Et cette passion a été inassouvie durant les 6 premières années de médecine, car j’ai toujours mis la priorité à mes études. Ce fut un réel manque et une frustration que j’essayais de combler en suivant les actualités notamment de mes amis sportifs de haut niveau dans différentes disciplines (ski alpinisme, ski de fond, cyclisme). J’avoue que je les enviais beaucoup. Ainsi, lors de mon externat, à Marseille, j’ai arrêté le sport, je courrais un peu, en ville, essentiellement pour me défouler et pour les besoins d’apprentissage. J’ai également participé à quelques cross, pour compléter une équipe. Le concours de l’ECN était vraiment ma priorité absolue. J’ai réellement commencé les entraînements de trail quand je suis arrivé au CH Alpes Léman, lors de mon premier semestre d’interne. J’ai commencé à faire des compétitions, avec de plus en plus de résultats et donc une envie de m’investir de plus de plus, etc.

Comment définiriez-vous votre sport ?

C’est avant tout un sport outdoor. Je vois le trail plus comme une progression acharnée contre les éléments qu’une course à pied. Les bons traileurs peuvent éventuellement bien courir, en revanche, il est rare qu’un bon coureur performe sur un trail. C’est aussi un sport nouveau, pour lequel il y a pour l’instant très peu de personnes à haut niveau qui viennent de la course à pied. Mais ça peut changer. De plus en plus, il faut une base rapide pour performer sur des courses courtes. En revanche, la vitesse ne compte plus au-delà de 50 km. Je définis aussi le trail comme un sport hybride, combiné, à la différence d’un sport que je qualifierais de pur (100 m, marathon). Le trail, c’est un peu ce qu’est le biathlon par rapport au ski de fond. Il faut aussi différencier tous les types de travail : jusqu’à 40 km, de 40 à 120 km et au-delà de 120 km. Les filières énergétiques ne sont pas du tout les mêmes.

Comment faites-vous pour exercer la médecine, vous entraîner et récupérer ?

C’est assez simple : tout ce qui est hors activité professionnelle et activité sportive, je ne le fais pas ! Je me lève, je m’entraîne, je travaille, je m’entraîne et je dors. Peu de vacances, pas de loisirs, pas de cinéma, pas de séries, pas de lecture… Aujourd’hui, faisant moins de gardes de nuit que l’an dernier, j’ai une vie assez équilibrée, avec un temps de sommeil correct (environ 7 h par nuit), ce qui me laisse environ 17 h par jour pour le travail et les entraînements. Avec des semaines de l’ordre 60-65 heures de travail, je m’entraîne une vingtaine d’heures : j’ai encore un peu de temps pour boire des verres avec des amis ! C’est une optimisation du temps, presque en permanence. J’essaie par exemple de perdre le moins de temps possible dans les trajets (éviter les embouteillages, trajets à vélo…) et de profiter un maximum des moments de journée pour les entraînements et faire les autres activités après la tombée de la nuit (voyages de nuit, repas…). Chaque quart d’heure compte. Mon planning est chargé, mais le sport le rend bien. C’est ce qui me plaît et j’y trouve mon compte. Je prends tout de même quelques vacances, notamment après les courses, en restant quelques jours sur place, comme dernièrement à Madère.

Comment organisez-vous votre entraînement ?

En moyenne, sur l’année, je cours un peu moins de 5 jours par semaine. Ce à quoi je rajoute de l’entraînement croisé, avec au moins deux séances de vélo ou de ski de fond ou de randonnée. C’est effectivement un sport pour lequel il est nécessaire de développer des qualités d’endurance de force et surtout de résistance aux éléments et de travail mental qu’on ne peut pas aller chercher sur une séance de piste ou de musculation en salle. En ce moment, il pleut ou il neige en Haute-Savoie, il faut y aller. C’est avec ces séances d’entraînement que la différence se fait. Il faut se faire violence. Mes objectifs maintenant sont les courses de 100 miles, avec une nuit comprise : la course de nuit en montagne c’est avant tout de la résistance physique et mentale avant d’être de la course à pied.

Avez-vous un suivi médical particulier ?

J’essaie d’être suivi par un médecin du sport, mais ce n’est pas simple car je déménage régulièrement. Je fais également un bilan sanguin annuel en sortie d’hiver (et en cas de signes). Par ailleurs, après une grosse blessure, l’an dernier, je me suis résolu à inclure dans le planning, à la place d’une séance d’entraînement, un suivi kiné hebdomadaire (soin ciblé sur les éventuelles douleurs et massage-récupération), avec un œil paramédical aiguisé. Cela m’apporte des conseils “extérieurs” et me soulage en quelque sorte de la charge mentale “blessures”. Concernant la récupération, je fais beaucoup de cryothérapie corps entier (une fois par semaine depuis cet été, notamment juste après les courses), pressothérapie et rouleau de massage personnel. Je fais aussi régulièrement des étirements et assouplissements. L’abord nutritionnel est également très important pour moi, la recharge protéique notamment dans la fenêtre métabolique. Clairement, les deux choses qui fonctionnent le mieux chez moi en termes de récupération physique sont les massages réalisés par un professionnel et la cryothérapie, dans les deux cas, tout de suite après la course. Je ressens vraiment beaucoup moins de courbatures les lendemains de course.

Quel est votre meilleur souvenir ?

La Transvulcania en 2019. C’était la première grande course internationale que j’ai gagnée. Mentalement, j’ai passé à ce moment-là un cap, et je me suis dit que je pouvais gagner des courses.

Et votre pire souvenir ?

Sans aucune hésitation, ma blessure de l’an dernier. J’ai atteint pour la première fois de ma vie la dépression, moi qui avais tendance à renier cette maladie. Il s’agissait d’une fracture de fatigue du calcanéum, dans la pré-saison ; avec 11 mois sans course à pied et une saison blanche. Au total, j’ai mis presque 14 mois pour évacuer mentalement cette blessure.

Ma fracture a d’ailleurs récidivé au mois d’août. J’ai géré cette blessure de manière radicalement différente par rapport au premier épisode. J’ai notamment réalisé des séances rapprochées, journalières, de cryothérapie. J’ai ressenti une amélioration clinique, avec moins de douleurs, en revanche, je n’ai observé aucun effet sur l’œdème médullaire à l’IRM.

Est-ce un atout d’être médecin dans votre pratique sportive ?

Oui et non ! Manifestement oui, vu le nombre de médecins en équipe de France de trail. Le trail reste un sport jeune, avec un niveau de performance relativement faible. Pouvoir performer alors qu’on travaille à temps plein à côté le démontre bien, surtout sur un sport qui demande du temps. L’inconvénient d’être médecin est bien évidemment le temps que prend ce métier. Les connaissances physiologiques et pathologiques peuvent être effectivement un avantage. Mais, finalement, les sportifs de haut niveau d’une manière générale, en particulier ceux qui ont de l’expérience, ont une très bonne connaissance du corps humain et surtout des blessures qu’ils ont subies. Dans le cas du trail, en particulier long, l’avantage pourrait être la capacité d’organisation, que nous avons acquise en médecine, qui est indispensable pour la réussite dans ce sport : préparation, gestion de la course, ravitaillement (quoi ? quand ?), gestion des conditions climatiques (habit supplémentaire ou non ?), gestion du matériel, gestion des efforts par rapport aux apports… les calculs et réflexions concernant ces aspects sont infinis et permanents, tout au long de la course. Du coup, on ne s’ennuie pas du tout pendant les 6-7 heures de parcours !

Quels sont vos prochains objectifs ?

Ma prochaine course sera le trail du Ventoux (en mars), et ce sera la course de sélection pour les championnats d’Europe et peut-être les championnats du monde. Cela me tient vraiment à cœur. Ensuite, le gros objectif de l’année sera l’UTMB (ultra-trail du Mont-Blanc, 160 km). À mon grand regret, passer sur du trail aussi long implique de courir moins souvent. Je ferai certainement une course de préparation en avril et une autre en juin. Il restera ensuite les championnats du monde, en fin d’année, si je me qualifie.