Les orthèses plantaires – Les principes à connaître

L’objectif de ce dossier est de proposer au médecin du sport les grands principes des orthèses plantaires appliquées à l’activité physique, mais aussi aux troubles statiques, en particulier chez l’enfant. Une fois cette approche effectuée, nous aborderons la spécificité de prescription de semelles dans l’arsenal thérapeutique des principales pathologies du pied en détaillant son ambition vis-à-vis de chaque atteinte. Nous ébaucherons bien sûr les compensations talonnières de différence de longueur des membres inférieurs et des quelques potentialités par rapport aux articulations sus-jacentes en se gardant de tout excès ésotérique et des concepts parfois fumeux exprimés et dont l’irrationalité n’a d’égal que la prétention.

1. Lexique pour les nuls

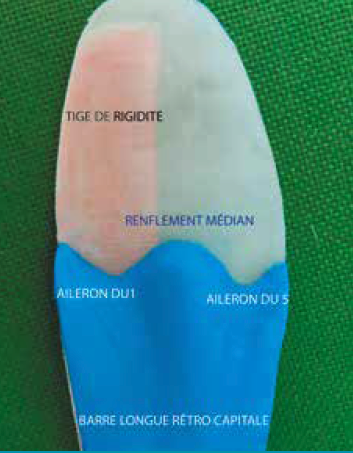

Le capitum

Il correspond à la palette des têtes métatarsiennes. On parlera d’une barre rétro-capitale comme d’un relief se prolongeant en arrière des têtes métatarsiennes et visant le plus souvent à compenser un pied creux (Fig. 1).

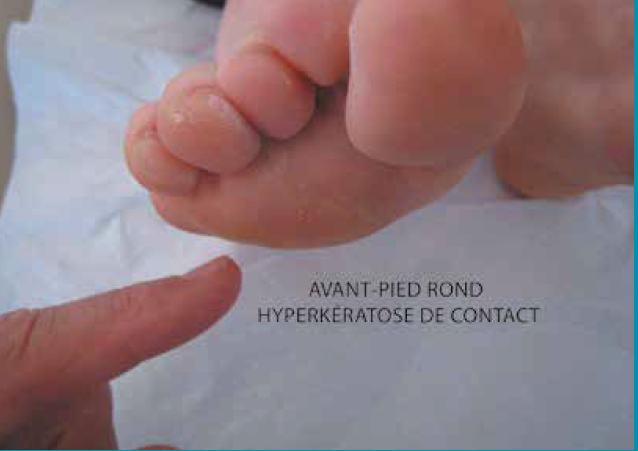

On préconise souvent un renflement médian à la partie antérieure de cette barre rétro-capitale visant à rétablir la physiologie de l’arcure de la palette métatarsienne, en particulier lors d’un avant-pied rond (Fig. 2). Un appui anté-capital se situe sous les articulations inter-phalangiennes proximales et vise à protéger l’impact des ongles contre le bout de la chaussure en particulier lors des trails.

L’arcure

L’arcure est synonymique de courbe.

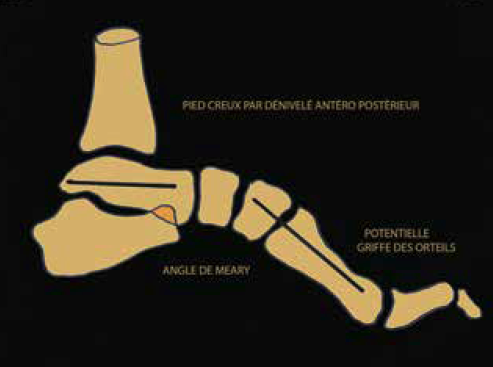

• L’arcure sagittale exprime la forme de l’arche plantaire exprimée par la ligne de Meary qui correspond à l’alignement de l’axe talo-naviculaire sur l’axe du 1er métatarsien (Fig. 3).

• L’arcure antérieure correspond à la courbe dans le plan frontal des têtes métatarsiennes avec respectivement 3/8e de pression pour le 1er rayon, 1/8e de pression pour les 2e, 3e et 4e têtes et enfin 2/8e au 5e rayon (Fig. 4).

L’inversion et l’éversion du pied

L’inversion du pied correspond à une flexion-supination-adduction et l’éversion correspond à une extension-pronation-abduction.

La cuvette talonnière

Elle correspond, comme son nom l’indique, à un relief stabilisateur de l’arrière-pied que l’on pourra moduler selon l’architecture de ce dernier d’un renfort varisant interne ou valgisant externe (Fig. 5).

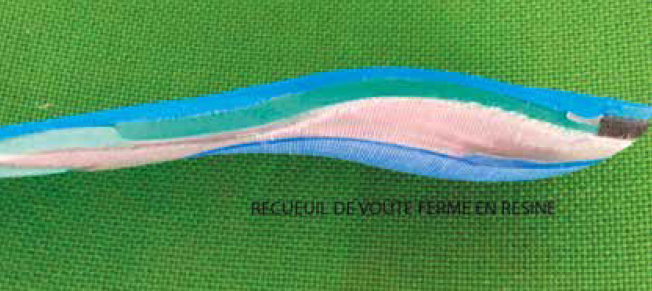

Le recueil de voûte

Il s’agit d’un relief sous la voûte plantaire visant à soulager l’arche interne (Fig. 6). Il est préconisé lors des atteintes du tibial postérieur et du spring ligament responsables de pieds plats acquis ou congénitaux.

Les logettes d’évidement

Les logettes d’évidement ont comme finalité de diminuer les contraintes sur une zone précise soit par le vide, soit en incluant une logette souple (mousse de latex) dans une plage dense périphérique (mousse vulcanisée ferme). Ces logettes sont utilisées lors des talalgies avec épine calcanéenne ou lors des syndromes de Morton incluses dans une bande sous-capitale (Fig. 7).

Les orthèses thermo-formées

Le principe consiste à placer le patient sur une structure molle où le pied va s’enfoncer et “s’auto-

mouler” (Fig. 8). Une plaque thermo-modulable est alors placée au contact en sous-jacence, puis chauffée de telle sorte qu’elle fixe l’empreinte plantaire (Fig. 9).

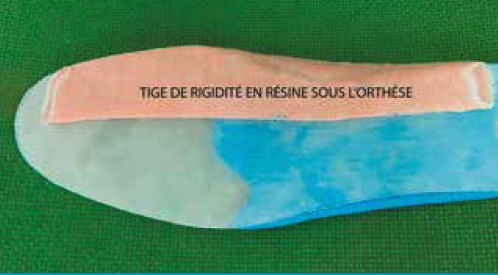

La plaque ou tige de rigidité

Le principe repose sur une limitation segmentaire de la souplesse de l’orthèse en utilisant le plus souvent des plaques de résine (Fig. 10) que l’on place sous la semelle constituée. Ceci permet de limiter le jeu articulaire, en particulier au niveau des métatarso-phalangiennes, par exemple lors des atteintes de la plaque palmaire avec instabilité articulaire ou lors des atteintes dégénératives, en particulier face à un hallux rigidus douloureux. Cette technique est également très utile lors des sésamoïdites ou lors de fractures de fatigue de ces derniers.

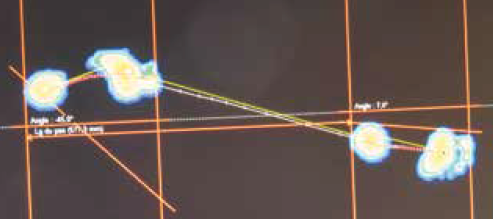

Le tapis de marche et la numérisation informatique

Le patient est placé sur un tapis de marche d’abord en statique frontal puis sagittal (Fig. 11) ; puis enregistrement dynamique de la marche (Fig. 12). Ceci fait partie de l’arsenal technique du podologue, mais ne devra venir qu’en complément du diagnostic clinique lésionnel du médecin du sport complété par un examen podoscopique simple permettant d’apprécier de manière très pertinente les bases biomécaniques du pied (Fig. 13).

2/ L’empreinte podoscopique

L’empreinte normale

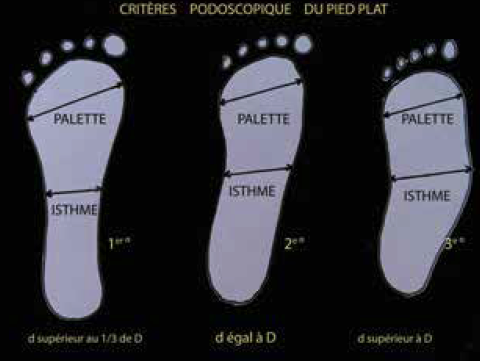

Elle se définit par le rapport entre l’isthme du pied et la palette métatarsienne. Le pied normal présente un isthme égal au tiers de la palette (Fig. 14).

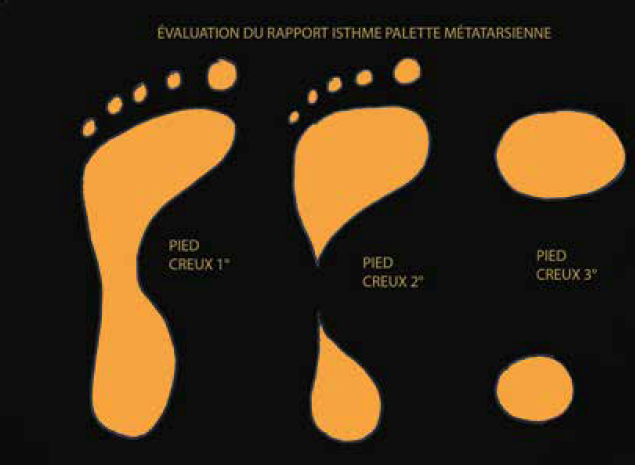

Le pied creux

Définition et degrés

Il se définit comme un isthme inférieur au tiers de la palette. On détermine trois degrés (Fig. 15) :

• le premier degré présente un isthme présent, mais inférieur au tiers de la palette ;

• au deuxième degré, l’isthme s’efface, mais est ébauché avec cependant un appui pulpaire des orteils (Fig. 16) ;

• au troisième degré, l’isthme a complètement disparu, non ébauché avec disparition de l’appui pulpaire.

Diagnostic

Outre l’empreinte plantaire, il est alors nécessaire de procéder à une étude clinique et, au mieux, radiographique de l’axe sagittal et d’un potentiel dénivelé antéro-postérieur. Celui-ci peut être en rapport avec une rupture anatomique de la ligne de Meary et il sera nécessaire alors d’inclure à l’orthèse un rehaussement talonnier. Mais ce dénivelé peut aussi être l’expression d’une rétraction du système suro-achléo-calcanéo-plantaire et l’absence de talonnette pourrait avoir un rôle de stimulation excentrique. Néanmoins, dès que s’exprime une séméiologie douloureuse, en particulier du tendon calcanéen, le rehaussement a alors un rôle thérapeutique.

Principe de l’orthèse

Le principe de l’orthèse repose sur une cuvette talonnière le plus souvent rehaussée avec barre rétro-

capitale longue (comblant le déficit de l’isthme) et un renflement médian afin d’éviter un avant-pied rond et de restituer l’harmonie des pressions sur la palette métatarsienne.

Cas du pied creux incipiens

Précisons un cas particulier : le pied creux “incipiens” par extériorisation de la styloïde du 5e métatarsien. L’isthme semble égal au tiers de la palette, mais ceci n’est dû qu’à l’extériorisation de la base du 5e rayon. Il s’y associe souvent un axe en inversion rotation interne de l’avant-pied qui peut justifier d’une correction par un petit relief de dérotation sous la tête du 5e rayon. Ceci va permettre de diminuer la tension sur l’insertion distale du court fibulaire.

Le pied plat

Définition et degrés

Il se définit comme présentant un isthme supérieur au tiers de la palette et on en précisera également trois degrés (Fig. 17) :

– le premier degré présente un isthme supérieur au tiers de la palette, mais avec un bord concave en dedans ;

– le deuxième degré présente un isthme égal à la palette avec un bord interne linéaire (Fig. 18) ;

– le troisième degré présente un isthme supérieur au tiers de la palette avec un bord interne convexe.

Ces pieds plats peuvent être congénitaux ou acquis par atteinte dégénérative du tibial postérieur et souvent du spring ligament ou ligament calcanéo-naviculaire (Fig. 19).

Principe de l’orthèse

Le principe de l’orthèse repose alors sur une cuvette talonnière le plus souvent varisante (le relief est plus marqué au bord interne du talon) prolongée par un recueil de voûte plus ou moins souple. Compte tenu de la difficulté du traitement chirurgical des ruptures dégénératives du tibial postérieur, ce type d’orthèse réalise le traitement préférentiel de ces lésions (Fig. 20). Lors de ces arcures plates par rupture dégénérative du ligament calcanéo-naviculaire, un petit rehaussement talonnier varisant est recommandé, permettant de diminuer la contrainte du spring ligament.

La spécificité du pied de l’enfant et de l’adolescent

L’enfant ou l’adolescent ne doit pas être considéré comme “un petit homme”, mais comme une révolution permanente. Ceci suppose implicitement deux choses.

Une correction souvent spontanée

La première est qu’il faut le plus souvent dédramatiser l’angoisse maternelle en ayant à l’esprit la correction souvent spontanée au cours de la croissance d’un trouble statique. Néanmoins, l’évaluation sémiologique, clinique, podoscopique en même temps que l’examen de l’usure de la chaussure (Fig. 21) peuvent amener à la prescription de l’orthèse qui va alors agir à la manière d’un tuteur. À ce sujet, il faut se méfier du faux pied plat, expression d’un pied creux marqué qui amène l’enfant à valgiser l’arrière-pied pour “chercher le sol” aboutissant à une usure du bord interne de la chaussure trompeur.

Une réévaluation annuelle

La deuxième suppose bien sûr, face à cette mouvance, de réévaluer chaque année la situation par un nouvel examen clinique et podoscopique.

Les pathologies osseuses de croissance

Par ailleurs, aux pathologies qui font suite, somme toute assez rares chez l’enfant, il faut ajouter prioritairement les pathologies osseuses de croissance : maladie de Sever au talon, de Freiberg le plus souvent de la 2e tête métatarsienne ou de Renander touchant le sésamoïde de l’hallux, qui peuvent justifier une protection orthétique au niveau des zones douloureuses.

3/ Orthèses spécifiques à différentes pathologies du pied

L’avant-pied

Morton et bursite inter-capito-métatarsienne

Le névrome touche prioritairement le 3e espace et la bursite, prioritairement le 2e espace.

Principe de l’orthèse

Le principe dès lors consiste à placer un relief rétro-capital et d’inclure dans une bande sous-capitale de

2 mm une logette d’exclusion avec, en avant sous l’IPP des orteils, un petit appui anté-capital permettant de mettre cette zone douloureuse en “hamac” (Fig. 7).

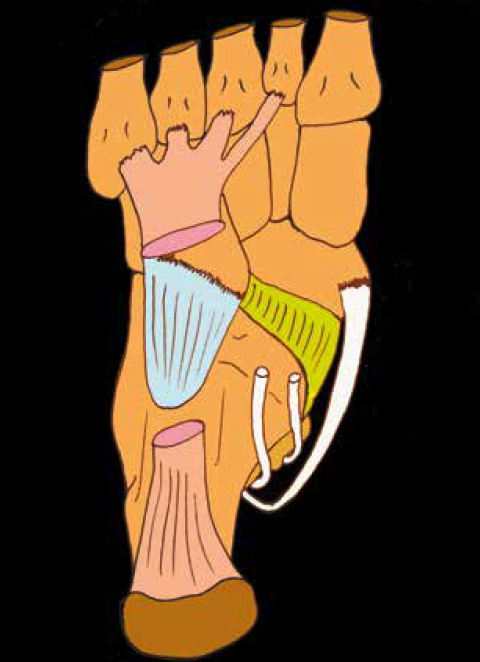

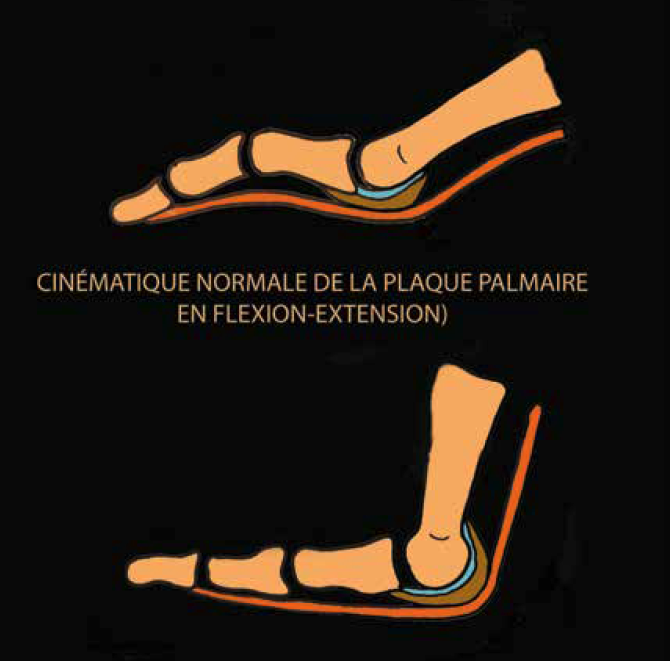

Instabilité métatarso-phalangienne par rupture de la plaque palmaire

La plaque palmaire est un fibro-cartilage doué d’un point de vue biophysique d’un cycle d’hystérésis, c’est-à-dire, qu’une fois étiré, il est capable de restituer une énergie cinétique emmagasinée à la manière d’un élastique. La plaque palmaire située sous l’articulation métatarso-phalangienne est stabilisatrice (Fig. 22). Son altération va générer une instabilité métatarso-phalangienne dont le terme ultime aboutira à une luxation dorsale ou latérale métatarso-phalangienne (Fig. 23).

Principe de l’orthèse

Le principe de l’orthèse consiste à limiter le jeu articulaire en incorporant sous l’axe lésé une tige de rigidité incluse dans l’orthèse en même temps qu’un relief rétro-capital réduisant la luxation plantaire de la tête métatarsienne. Rappelons que l’infiltration locale de corticoïde, délétère sur ce fibro-cartilage, est contre-indiquée et que l’échec du traitement médical en cas de stade évolué douloureux aboutit à une chirurgie d’accourcissement de la palette.

Fracture de fatigue métatarsienne

Les fractures de fatigue touchent prioritairement les 2e, 3e et 4e rayons du fait de leur fixité en particulier à la base des métatarses, mais également potentiellement au niveau métaphysaire distal.

Principe de l’orthèse

Soyons clairs, le principe en phase aiguë repose sur une décharge complète du pied le temps nécessaire à la formation du cal osseux. L’orthèse intervient en un second temps, à titre préventif, par la correction d’un trouble statique, en particulier pied creux avec dénivelé antéro-postérieur et avant-pied rond exposant les axes médians.

Particularité du 1er rayon dégénératif et de la fracture ou nécrose du sésamoïde

La priorité des fractures des sésamoïdes repose évidemment sur un diagnostic le plus précoce possible avec décharge complète. Malheureusement, cette évaluation est le plus souvent tardive et majore la potentialité de nécrose ischémique (Fig. 24).

Principe de l’orthèse

Le principe de l’orthèse repose alors sur une limitation du jeu de l’articulation métatarso-phalangienne en même temps que sur une décharge de l’appui douloureux. On intègre donc dans l’orthèse une tige de rigidité du 1er rayon (nous avons chez deux sportifs de niveau mondial inclus par son équipementier cette tige de rigidité dans la chaussure faite sur mesure). On intègre alors un relief rétro-capital et anté-capital avec en sous-capital une logette d’évidement permettant de mettre en “hamac” ce sésamoïde douloureux.

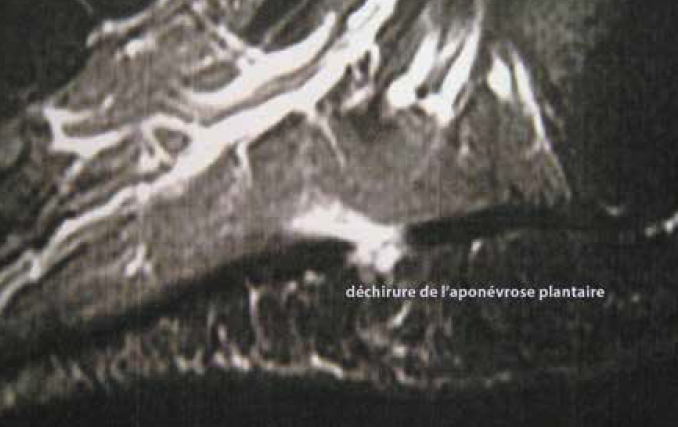

L’arche médio-tarsienne, maladie de Ledderhose et pathologie de l’aponévrose

La maladie de Ledderhose est l’équivalent au pied de la maladie de Dupuytrens au niveau des mains et de Lapeyronie au niveau de la verge. La base anatomique repose sur une rétraction de l’aponévrose plantaire avec fibrose segmentaire, entraînant à la main une rétraction des chaînes digitales que l’on ne retrouve pas au pied compte tenu des contraintes permanentes.

Principe de l’orthèse

Par contre, le nodule fibreux au pied peut devenir douloureux et justifie alors, au niveau podologique, une orthèse dont la finalité reposera sur un évidement par une logette d’exclusion de la plage de rétraction. L’orthèse peut être utile dans le cadre du traitement très complexe des déchirures de l’aponévrose, apanage du sportif de haut niveau (Fig. 25).

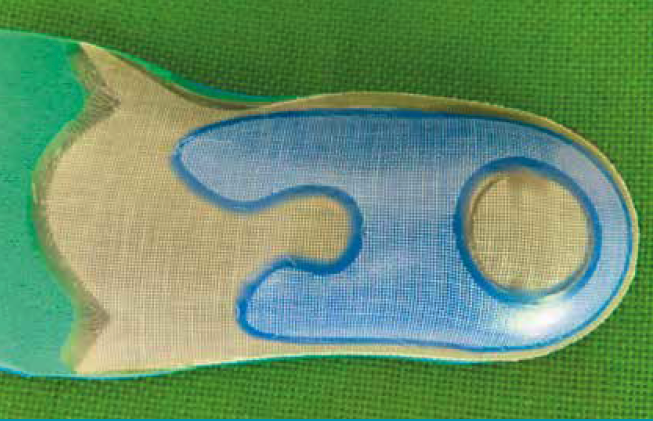

L’épine calcanéenne ou insertite de l’aponévrose plantaire

“L’épine calcanéenne” du grand public est une enthésopathie résultant chez le sportif d’une traction qu’exerce l’aponévrose plantaire sur son amarrage osseux, autant dire que les troubles statiques et, en particulier le pied creux par dénivelé antéro-postérieur, est un grand pourvoyeur de ces pathologies. Néanmoins, ces enthésopathies peuvent aussi résulter de maladies inflammatoires, notamment spondylo-arthopathies et rhumatisme psoriasique.

Principe de l’orthèse

Le principe de l’orthèse, outre la correction du trouble statique, repose sur un rehaussement talonnier en mousse vulcanisée ferme dans laquelle on va creuser un évidement ou inclure une logette en matériau souple tel que latex ou mousses souples (Fig. 26).

4/ Les articulations sus-jacentes et le problème de différence de longueur de membres

La cheville (stabilisation de l’arrière-pied)

Les suites d’une lésion ligamentaire

Une fois le traitement fonctionnel ou chirurgical de la lésion ligamentaire de cheville finalisé, l’orthèse plantaire peut avoir une place dans les suites du traitement selon deux modes :

• en stabilisant l’arrière-pied par une cuvette talonnière à laquelle on adjoindra un coin varisant ou valgisant selon l’atteinte du LLI ou du LLE ;

• en diminuant les contraintes lors des lésions ostéo-chondrales du dôme talien ou LODA par la mise en place d’un relief talonnier mixte podiane ou sorbotane associé à une mousse vulcanisée souple.

Les tendinopathies de la cheville

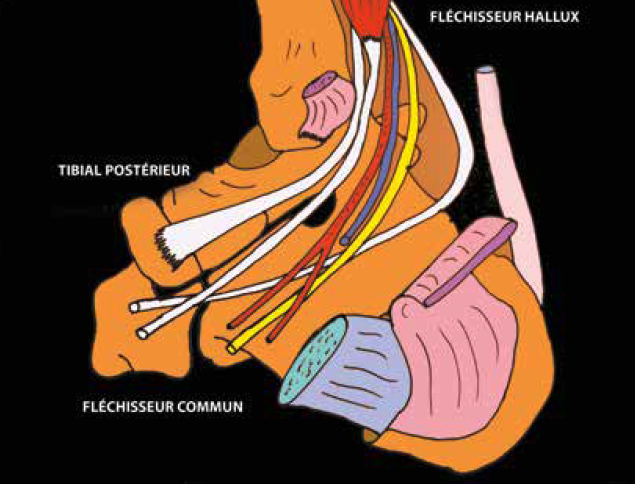

Le compartiment interne (tibial postérieur, fléchisseur commun et fléchisseur de l’hallux) (Fig. 27)

Le principe repose, de manière un peu similaire au pied plat, à soulager l’arche interne et la tension sur le tunnel tarsien. La base de l’orthèse repose sur un rehaussement talonnier avec un coin varisant postéro-interne.

Le compartiment externe (les tendons fibulaires)

Rappelons qu’ils sont très souvent associés aux lésions ligamentaires latérales. L’anatomo-pathologie repose sur les lésions fissuraires dominantes du court fibulaire et sur les instabilités de ces tendons par altération du rétinaculum supérieur. Ces lésions sont souvent induites par une statique en varus de l’arrière-pied parfaitement objectivée en podoscopie (Fig. 28).

Le principe repose sur la même finalité que l’orthèse du collatéral latéral en réalisant une cuvette stabilisatrice talonnière avec éventuellement une petite touche valgisante de l’arrière-pied.

Le tendon calcanéen

La situation ici va supposer deux cas de figure et laisse persister une ambiguïté. La biomécanique de la genèse de ces lésions résulte en grande partie chez le sportif d’une tension du système suro-achiléo-calcanéo-plantaire. Le pied creux en est un grand pourvoyeur et la logique, outre de traiter le pied éponyme, est de diminuer cette tension par un rehaussement talonnier souvent mixe en podiane ou sorbotane associé à une composante ferme en liège ou en mousse vulcanisée ferme. Ce rehaussement doit en règle ne pas dépasser 12 mm sous peine de non maintien par la chaussure. Cette optique diminue bien sûr la tension sur le tendon et par conséquent atténue le risque de rupture. Néanmoins, certains font valoir que ceci génère une sollicitation concentrique alors même que les principes rééducatifs reposent sur une sollicitation excentrique selon les principes de Stanish. Soyons pragmatiques, ici, c’est la perception du patient d’un mieux-être et de l’évaluation du risque de rupture qui va prévaloir sur cette ambiguïté.

Le genou

L’orthèse plantaire reste ici beaucoup plus discrète dans l’arsenal thérapeutique pouvant atténuer les contraintes d’impaction par l’utilisation de sorbotane ou de podiane. Quant à la diminution de contrainte compartimentale interne ou externe, son rôle est beaucoup plus discutable.

Les différences de longueur des membres et leur implication sur la pubalgie du sportif et les douleurs rachidiennes

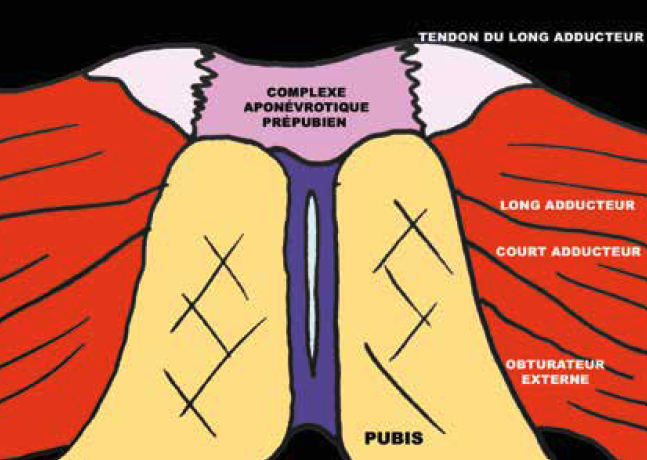

La pubalgie

Bien sûr, une bascule du bassin par différence de longueur des membres inférieurs peut influer sur un désordre architectural et, par voie de conséquence, être impliquée dans le cadre d’une pubalgie, dont on sait la complexité biomécanique du carrefour pubien (Fig. 29). L’orthèse permettra de corriger ce trouble dans les limites de 12 à 15 mm.

La pathologie rachidienne

Concernant la pathologie rachidienne, il faut insister sur cette situation relativement fréquente dans laquelle la bascule est a contrario d’une scoliose rotatoire à l’inverse de cette bascule et qui ne justifie alors en aucun cas une compensation orthétique qui ne pourrait alors qu’aggraver la situation.

5/ Conclusion

L’orthèse plantaire est un outil thérapeutique très utile en traumatologie ainsi qu’en microtraumatologie podale, en particulier lorsqu’elles sont assorties d’un trouble statique. C’est l’évaluation anatomo-pathologique qui doit guider son indication et donc le médecin du sport qui doit en être le maître d’œuvre. Pour ce faire, il ne peut se passer d’un examen podoscopique, ce dernier, même si affiné par les enregistrements dynamiques du podologue sur tapis de marche, suffit à en fixer les bases. La prescription de semelles plantaires n’est pas suffisante, elle doit être étayée du diagnostic lésionnel et de l’ambition thérapeutique exprimée par le médecin praticien. C’est par cette coopération collégiale et cartésienne, en évitant toute dérive ésotérique, que le podologue pourra exprimer son talent au service du patient.