Les syndromes canalaires du membre inférieur

Importance de l’examen clinique et de la connaissance anatomique

Les syndromes canalaires du membre inférieur résultent de l’étroitesse de certains défilés anatomiques souvent associés à des facteurs dynamiques posturaux, voire traumatiques. Leur physiopathologie tient à la compression, mais aussi à l’étirement des fibres nerveuses en même temps qu’à des facteurs ischémiques. L’examen clinique et la connaissance anatomique sont fondamentaux et permettent d’orienter les investigations complémentaires en particulier vers l’examen électro-physiologique. De plus, il faut s’entourer de la performance de plus en plus pointue de l’imagerie par échographie dynamique.

Compression du nerf saphène interne au tiers inférieur de cuisse (1-11)

Anatomie (1-2)

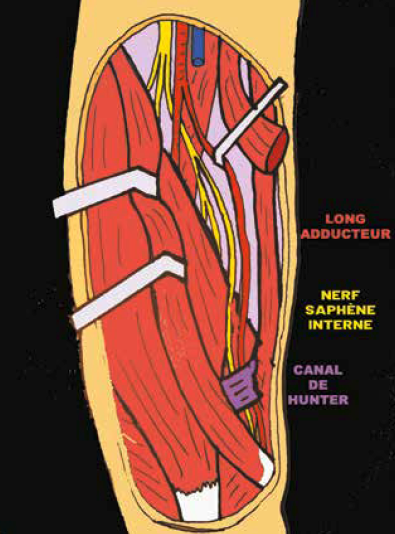

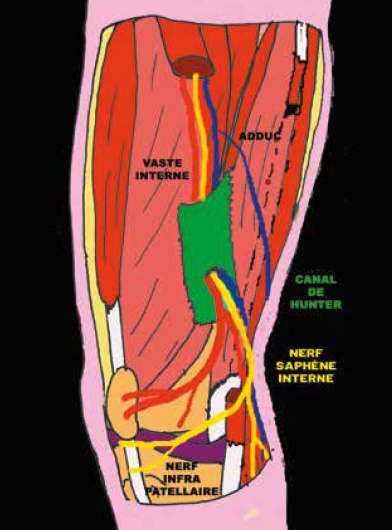

Le nerf saphène est une branche terminale du nerf crural exclusivement sensitif qui descend depuis le ligament inguinal à proximité de l’artère fémorale (Fig. 1) jusqu’au canal de Hunter (Fig. 2) qui est un repli aponévrotique du moyen adducteur. C’est la plus longue et plus volumineuse des branches sensitives du nerf crural. Il descend dans le triangle fémoral le long du bord latéral de l’artère éponyme et arrive au canal de Hunter qu’il perfore. La source de conflit résulte de l’épaississement microtraumatique de cette région générant une agression potentielle. Plus bas, il se situe en arrière du muscle sartorius et va présenter deux branches de division :

• l’une patellaire interne (nerf infra-patellaire) essentiellement lésée au cours de la chirurgie du genou par prise de greffon du tendon rotulien lors de ligamentoplastie du croisé par technique de Kenneth Jones ;

• l’autre, à la face interne de jambe, peut être classiquement lésée en chirurgie phlébologique lors des saphènectomies.

Examen clinique

La sémiologie repose sur une douleur de la face interne du genou et la région infra-patellaire irradiant à la face interne de jambe à type de brûlure, de dysesthésies.

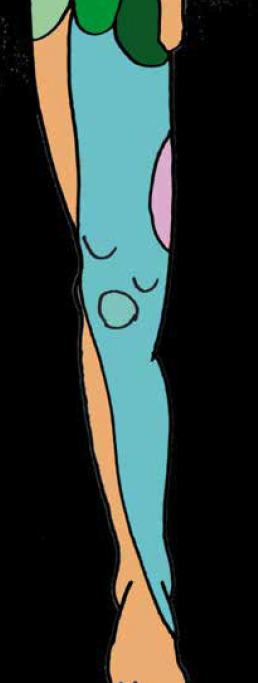

L’examen clé repose sur une zone gâchette avec Tinel positif au niveau du canal de Hunter (Fig. 3) qui reproduit le vécu du sportif et qui permet alors un test anesthésique prudent (Fig. 4) compte tenu de la proximité de l’artère fémorale entraînant une disparition de la douleur. L’examen neurologique retrouve une hypo-esthésie épicritique et nociceptive dans le territoire du saphène (Fig. 5).

Examens complémentaires (7-9)

L’électromyographie

Les examens complémentaires reposent sur l’électromyographie prudente, compte tenu de la proximité de l’artère fémorale superficielle, par étude de la conduction antidromique dans la portion la plus distale du nerf.

L’image échographique

Il faut avoir à l’esprit les progrès très importants de l’image échographique à l’aide de petites sondes de 21 MHz qui permet d’objectiver le renflement du nerf lors de son passage dans le canal de Hunter.

Traitement (10-11)

Le traitement médical

Le traitement est initialement médical : rééducation, étirements, massages transverses, mais parfois l’importance de la douleur doit amener à un geste infiltratoire qu’il faudra systématiquement effectuer sous échographie compte tenu de la proximité de l’artère fémorale superficielle.

Le traitement chirurgical

En cas d’échec, le traitement chirurgical peut reposer soit sur une neurolyse, soit plus volontiers sur une neurectomie avec, dans le travail de Mozes, des résultats somme toute assez décevants puisqu’on ne compte que 40 % de succès. Les récidives après neurolyse semblent dues à la réapparition de plage de fibrose (Fig. 6).

Atteintes neurotronculaires du nerf fibulaire et de ses branches fibulaires superficielles et profondes (1-6, 8-10, 12-17)

Atteinte du nerf fibulaire commun (12)

Anatomie (1-2)

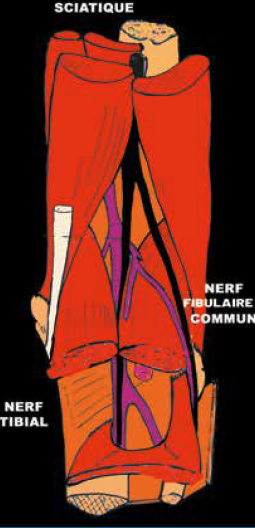

Le nerf fibulaire émerge de la partie supérieure du creux poplité (Fig. 7) par division terminale du nerf sciatique. Il s’oriente vers la face antéro-externe de la fibula qu’il va contourner par sa face latérale. Il est fragilisé à ce niveau, car simplement recouvert de tissu cellulo-graisseux sous-cutané. Poursuivant sa course, il va perforer alors le chef supérieur du muscle long fibulaire dont les fibres forment une sorte d’arche musculo-tendineuse. Il est souvent fait référence vis-à-vis de cette structure anatomique du “canal fibulaire”. Il existe de fait deux zones à risque : la tête de la fibula, et le canal fibulaire. Le nerf va alors se diviser en deux branches (Fig. 8) :

• le nerf fibulaire superficiel, qui oblique quasi perpendiculairement et qui va donner des rameaux moteurs à la face antérolatérale de jambe au court et au long fibulaire ;

• le nerf fibulaire profond, qui va innerver le tibial antérieur, l’extenseur propre de l’hallux, l’extenseur commun superficiel et le troisième fibulaire. Plus bas situé, il va s’engager à la face antérieure de la cheville sous le rétinaculum antérieur.

Clinique et physiopathologie

D’un point de vue sportif, l’atteinte résulte d’un choc direct (foot), d’un croisement prolongé de jambe (yoga, méditation), d’une position assise prolongée accroupie (carreleur), voire plus rarement d’une instabilité tibio-fibulaire supérieure. Les atteintes purement canalaires sont plus rares.

Le tableau peut s’exprimer de manière caricaturale par un steppage avec parésie de l’éversion du pied, mais le plus souvent, la sémiologie reposera sur une atteinte des deux branches terminales sensitives et, à un degré moindre, motrice. La douleur s’exprime à type de brûlures, de dysesthésies et touche toute la face externe de jambe.

Point gâchette et signe de Tinel sont positifs au col de la fibula.

Examens complémentaires

L’électromyographie (8)

Elle montre un ralentissement des vitesses sensitives au col de la fibula après stimulation intradermique de la face antérieure de la cheville. Cet examen permet par ailleurs de juger de l’intensité de la dénervation et de la qualité de la réinnervation. Il permet par ailleurs de différencier cette atteinte d’une compression de L5 qui touche alors, d’un point de vue moteur, le moyen fessier et le tibial postérieur.

L’imagerie par échographie (10)

À l’aide de sondes à hautes fréquences, elle est devenue très performante pour le suivi du nerf fibulaire et ses branches de division.

Les pièges du nerf fibulaire profond (12-14)

Anatomie et physiopathologie

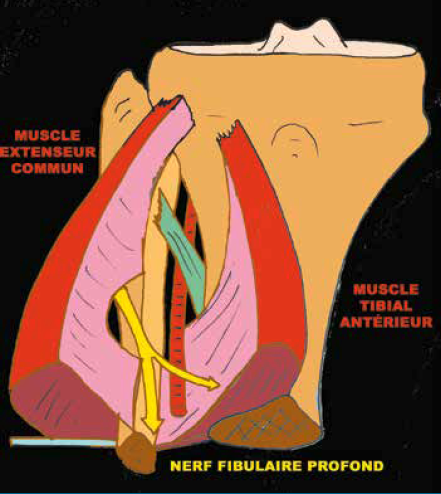

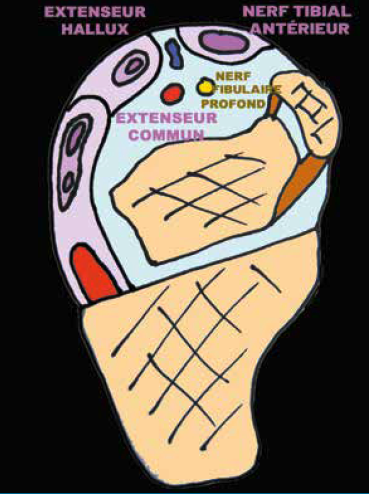

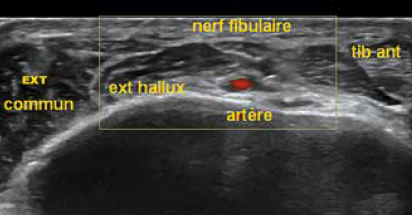

Au-dessous du genou, juste après sa naissance, il perfore le fléchisseur commun et se positionne en profondeur et descend sous le tibial antérieur qu’il innerve (Fig. 9). Au niveau de la cheville, il s’engage sous le rétinaculum antérieur encore appelé tunnel tarsien antérieur (Fig. 10) jouxtant l’artère pédieuse. Ceci explique l’implication technopathique chez les sportifs liée à des chaussures montantes (ski, chausse de wakeboard, ski nautique, patin à glace, chaussures de randonnée…) responsables de ténosynovites pouvant toucher le tibial antérieur, l’extenseur de l’hallux et l’extenseur commun. Plus bas, situé juste au-dessus de la proéminence de la tête du talus, il se divise en deux branches, l’une médiale sensitive innervant la peau du premier espace inter-métatarsien (Fig. 11), l’autre, latérale motrice, passe sous le court extenseur des orteils qu’il innerve. La branche médiale sensitive est particulièrement vulnérable en raison de sa proximité avec les structures osseuses (ostéophyte talo-naviculaire, cunéo-naviculaire, cunéo-métatarsienne…), mais aussi par des cinématiques d’étirement (chaussures à talon haut, danse classique…) et enfin par frottement conflit avec la chaussure du fait de l’absence de tissu sous-cutané épais protecteur.

Examen clinique

Le sportif décrit souvent des sensations de brûlures, de dysesthésies à l’effort liées à la chaussure. La palpation retrouve souvent une crépitation ténosynoviale des extenseurs sous le rétinaculum. L’existence d’un point gâchette par compression

30 secondes est très évocateur.

Le déficit moteur du court extenseur de l’hallux est inconstant à la différence de l’hypoesthésie du premier espace beaucoup plus fréquent.

Examens complémentaires

L’EMG (9)

L’EMG montre un allongement des latences distales du tibial antérieur et une atteinte neurogène du long extenseur des orteils, du long extenseur de l’hallux et du troisième fibulaire. Les vitesses de conduction sensitives sont mesurées de façon orthodromique à la cheville par stimulation entre les premier et deuxième métatarsiens.

L’échographie

L’échographie (Fig. 12), outre sa performance grâce aux sondes à hautes fréquences, permet d’objectiver les ténosynovites associées.

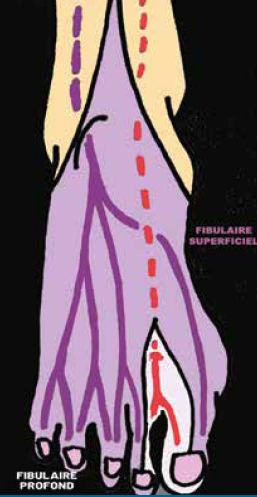

Atteinte du nerf fibulaire superficiel (12, 14-17)

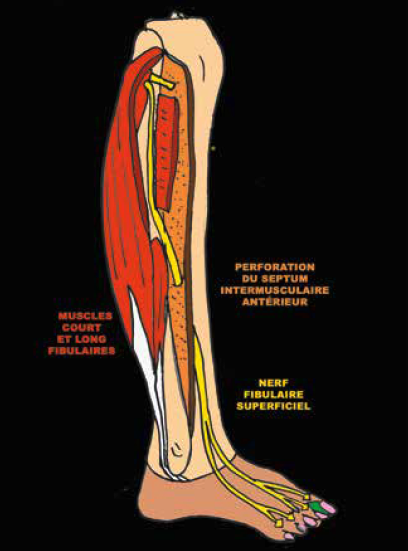

Anatomie et physiopathologie

Au tiers inférieur de jambe, il perfore l’aponévrose superficielle du long fibulaire à environ 11 cm au-dessus de la malléole (Fig. 13), ce qui implique là aussi une corrélation technopathique liée aux chaussures à tige montante (ski alpin, rangers chez les militaires). Il peut également être étiré lors des cinématiques forcées en varus équin et devra être systématiquement recherché en cas d’entorse de cheville. Une fois traversé le septum, ce nerf fibulaire superficiel va se diviser en ses deux branches :

• le nerf cutané médial

• et le nerf cutané dorsal intermédiaire responsable de la sensibilité dorsale du pied à l’exception du premier espace (Fig. 11).

Examen clinique

Les doléances reposent sur des sensations paresthésiques, de brûlures cutanées de la face dorsale du pied. Ce tableau s’exprime essentiellement à l’effort. On retrouve alors souvent une hypoesthésie épicritique et nociceptive de la face dorsale du pied à l’exception du premier espace.

L’examen clinique peut être sensibilisé par une épreuve dynamique en appui monopodal pendant

30 secondes du côté atteint (Fig. 14). La contraction des fibulaires pour maintenir l’équilibre va majorer le conflit, entraînant des paresthésies et optimisera la recherche d’hypoesthésie du dos du pied.

Examens complémentaires (7-9)

L’échographie

L’échographie est actuellement, grâce aux sondes de hautes fréquences, très performante pour objectiver le nerf au niveau de sa traversée du septum, mais aussi parfaitement de ses deux branches de division. En outre l’échographie dynamique pourra objectiver l’entrapment ainsi que les lésions ténosynoviales associées.

L’EMG

L’EMG devra être guidé par le clinicien. Avant son émergence, il innerve les muscles court et long fibulaires. Après avoir perforé le fascia, il innerve le dos du pied hormis le premier espace et sa branche cutanée dorsale est aisément évaluable à 10 cm au-dessus de la malléole par stimulation sensitive antidromique.

Traitement

Le traitement médical

Il est toujours initialement médical.

• Modification ergonométrique de la chaussure, en particulier des “chausses” de ski nautique ou de wakeboard en creusant une logette d’exclusion d’appui à la partie externe du tiers inférieur de jambe.

• Utilisation chez les skieurs alpins et randonneurs de protections type élastomousse ou de matériaux souples à type de gel.

• En cas d’échec, infiltration de corticoïdes au point gâchette en s’aidant au mieux de l’échographie.

Le traitement chirurgical

Le traitement chirurgical est rare et repose sur la libération de la zone de conflit au niveau de la traversée du septum du long fibulaire par le nerf éponyme.

Atteinte du nerf tibial (1-6, 12, 18-19)

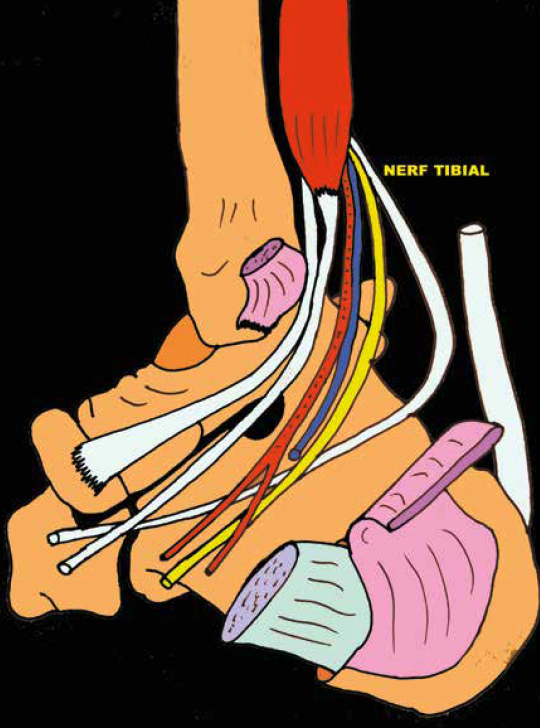

Anatomie (1-2)

Le nerf tibial naît de la division terminale du nerf sciatique à la partie supérieure du creux poplité (Fig. 7). Il s’oriente en bas et en dedans et va s’engager sous l’arcade des gastrocnémiens où il peut être comprimé par une hyperplasie du muscle gastrocnémien interne alors associé à un fréquent piège artériel (Fig. 15). Ce piège peut aussi se présenter potentiellement au niveau de l’arcade de soléaire. Le nerf descend le long de la face interne de jambe et s’engage en arrière de la malléole sous le ligament annulaire interne accompagné du pédicule artério-veineux entre le fléchisseur de l’hallux et le fléchisseur commun superficiel (Fig. 16) réalisant le syndrome du canal tarsien postéro-interne. Il va alors se diviser en ses deux branches terminales :

• le nerf plantaire interne qui passe à la face profonde de l’adducteur du gros orteil ;

• le nerf plantaire externe qui s’oriente vers la loge plantaire externe puis le tubercule du cinquième métatarsien où il se divise en ses branches terminales destinées à la face plantaire des troisième, quatrième et cinquième rayons.

Le nerf calcanéen interne décrit comme une troisième branche naît au-dessus de l’adducteur du gros orteil et est donc souvent épargné lors des processus compressifs intra-canalaires. Il chemine au bord interne puis de la face postérieure du tendon d’Achille et devient alors sous-aponévrotique en se distribuant au plan cutané de la partie interne et postérieure du talon pouvant simuler une aponévrosite.

Examen clinique

La rare atteinte haute peut donner une paralysie des muscles du mollet et de la plante du pied. Le réflexe achilléen est alors aboli et s’accompagne d’une hypoesthésie plantaire avec la possibilité de troubles trophiques (type neuropathie diabétique).

Le plus souvent, ce nerf tibial est comprimé au niveau du ligament annulaire interne et réalise le syndrome du tunnel tarsien postéro-interne. La compression sous le ligament annulaire interne est favorisée par la conjonction d’une fréquente ténosynovite du tibial postérieur, des fléchisseurs de l’hallux et du fléchisseur commun des orteils. Un pied plat valgus congénital ou acquis accentuant l’angulation du paquet vasculo-nerveux favorise ces lésions mais peut aussi être la conséquence de l’atteinte corporéale du tibial postérieur (Fig. 17). Les paresthésies ne manquent pratiquement jamais à type de pied mort, de fourmillements, de douleurs, de brûlures, apparaissant à la marche, à la station debout prolongée, mais persistant parfois la nuit. La compression rétro-malléolaire interne reproduit la sémiologie avec un test de Tinel positif. L’examen retrouve une hypoesthésie alors que le déficit moteur est toujours discret, voire absent, au niveau de la flexion des orteils, recherché par le signe du papier (papier placé sous le gros orteil à la recherche d’une parésie du nerf plantaire interne et sous le deuxième orteil à la recherche d’une parésie du nerf plantaire externe). Un chevauchement du gros orteil par le deuxième orteil lors de la flexion est l’expression d’une parésie de l’adducteur de l’hallux. L’atteinte isolée d’une des branches plantaires interne et externe est possible si le conflit est situé à l’étage sous-malléolaire ou à la plante du pied en particulier chez le coureur à pied ou les professionnels (barreau d’échelle). Des talalgies peuvent être l’expression d’une compression fibreuse de la branche musculaire du nerf plantaire externe ou encore d’une compression du nerf calcanéen interne pris en étau entre le bord inférieur du calcanéum et l’aponévrose de l’adducteur du gros orteil.

Examens complémentaires

L’EMG

Il va permettre d’objectiver l’atteinte neuro-tronculaire du nerf tibial et de préciser sa zone d’agression prioritairement dans le canal tarsien postéro-interne.

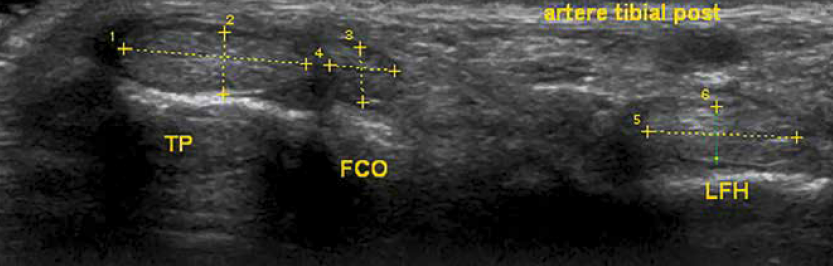

L’échographie

Elle permet parfaitement de repérer le pédicule neuro-vasculaire entre le fléchisseur commun juste en arrière du tibial postérieur et dont le diamètre est égal à la moitié de ce dernier et le fléchisseur de l’hallux qui lui se trouve plus en arrière et en dehors (Fig. 18). L’imagerie, en particulier échographie et IRM, permet d’objectiver les ténosynovites et lésions corporéales tendineuses associées. Ces tendinopathies en symbiose avec le ligament annulaire interne contribuent à la compression tronculaire (Fig. 19-20).

Traitement

Le traitement médical

Ce traitement est d’abord médical par infiltration tangentielle entre la malléole interne et l’Achille, au mieux sous échographie, permettant en arrière de repérer l’artère tibiale postérieure.

Le traitement chirurgical

Ce n’est qu’en cas d’échec qu’une neurolyse chirurgicale sera proposée en poursuivant l’exploration jusque sous l’adducteur du gros orteil.

Atteinte du nerf sural (3-6, 20-21)

Anatomie

Le nerf sural provient d’une anastomose entre la branche collatérale uniquement sensitive du nerf tibial et le rameau communiquant du nerf fibulaire commun. Il va cheminer à la face postérieure et profonde du mollet en proximal et se dirige superficiellement au tiers inférieur de jambe. La zone anatomique de compression résulte de la traversée d’un dédoublement de l’aponévrose superficielle réalisant une arcade inextensible. De fait, l’ergonométrie des chaussures à tige montante (ski alpin) contribue à la genèse de ce syndrome.

Examen clinique

Le diagnostic est évoqué devant une douleur chronique rebelle du mollet avec dysesthésies cédant au repos. Le test de Tinel est souvent positif reproduisant le vécu du sportif (Fig. 21). L’augmentation de la douleur lors de la flexion plantaire passive et active du pied est inconstante. Un test anesthésique est facile et souvent probant.

Examens complémentaires

L’EMG

L’EMG reste un élément clé du diagnostic. Il est pratiqué de manière comparative et montre une diminution des vitesses de conduction ainsi qu’une réduction de l’amplitude du potentiel sensitif optimisé dans les conditions dynamiques du pied en flexion plantaire.

L’échographie

L’échographie est devenue très performante grâce aux sondes à hautes fréquences (Fig. 22) et permet un examen dynamique en flexion plantaire passive et active. Elle permet de bien voir les branches de division du nerf sural le plus souvent en aval de la zone de compression.

Traitement

Il repose sur l’amélioration de l’ergonométrie de la chaussure à tige montante.

En cas d’échec, l’infiltration (Fig. 23) est au mieux guidée par l’échographie qui permet d’objectiver la dilatation du dédoublement aponévrotique.

En cas d’échec, le traitement chirurgical par libération du conflit au niveau du dédoublement aponévrotique est quasi constamment efficace.

Bibliographie

1. Kamina P. Anatomie clinique. Tome 1 : Anatomie générale – Membres. 3e édition. Éditions Maloine, 2006.

2. Monod C, Duhamel B. Schéma d’anatomie. Tome 3 : Membre inférieur. Éditions Vigot, 1996.

3. Mansat M. Syndromes canalaires et des défilés. Encyclopédie médico-chirurgicale (appareil locomoteur) ; 10, 11-1986, 11-14.

4. Fichez O, Rochcongar P. Syndromes canalaires. Médecine du sport pour le praticien 5e édition. Rochcongar P, Rivière D. Elsevier-Masson 2013 ; ch. 57 : 437-42.

5. Demondion X, Cotten A. Syndromes canalaires par anomalies anatomiques. Anomalies anatomiques et pathologie sportive. Rodineau J, Saillant G. 22e Journée de traumatologie du sport de la Pitié-Salpêtrière. Masson, 2004.

6. L’Hoste-Trouilloud A, Guillin R, Demondion X et al. Le nerf périphérique. Sims Opus XL Sauramps Medical, 2015.

7. Delfaut E, Demondion X, Cotten A. Conflit nerveux de la cheville et du pied. Imagerie du pied et de la cheville. Getroa Opus XXIX Sauramps Medical, 2002.

8. Seror R. Indications et limites de l’EMG, focus sur les syndromes canalaires et les atteintes radiculaires. Synoviale 2007 ; 158 : 24-29.

9. Wang FC. Electroneuromyographie dans la pathologie de la face dorsale du pied. Med Chir Pied 2014 ; 30 : 86-9.

10. Mozes M, Ouakhine G, Nathan H. Saphenous nerve entrapment simulating a vascular disorder. Surgery 1975 ; 77 : 299-303.

11. Kopell HP, Thompson VAL. Knee pain due to saphenous nerve entrapment. N Engl J Med 1960 ; 263 : 351-3.

12. Arnaud M, Bouche P. Syndromes canalaires du sciatique tronculaire. Synoviale 1994 ; 32 : 16-20.

13. Denarié D, Coury F, Tavernier T et al. Lésions du nerf fibulaire profond et sa branche médiale : 44 pieds avec EMG positif, IRM et échographie. Med Chir Pied 2018 ; 34 : 86-91.

14. Fantino O, Cohen M, Demondion X. Les neuropathies de la cheville et du pied. Le nerf périphérique Sims Opus XLII Suramps Medical, 2015.

15. Fabre A, Batisse J, Guillemot E et al. Compression du nerf fibulaire superficiel chez le sportif. J Trauma Sport 1997 ; 14 : 8-12.

16. Guaydier-Souquières G. Syndromes canalaires au pied. Rhuma Prat 1997 ; 15 : 166.

17. Bezza R, Pialat JB. Imagerie du nerf fibulaire superficiel. Med Chir Pied 2015 ; 31 : 16-22.

18. Daupleix D, Dreyfus P, Tenen Baum N. Les syndromes canalaires rares des membres inférieurs. Actu Rhuma 1988 : 122-139.

19. Bouysset M, Coury F, Labarre et al. Considérations sur le syndrome canalaire tarsien postéro-médical et les formes apparentées (lésion du nerf tibial et de ses branches). Med Chir Pied 2012 ; 28 : 69-72.

20. Fabre T, Piton CH, Lasseur E, Durandeau A. Compression du nerf sural chez le sportif. J Trauma Sport 1977 ; 14 : 4-7.

21. Porter KJ, Robati S, Karia P et al. An anatomical and cadaveric study examining the risk of sural nerve injury in percutaneous Achille tendon repair using the achillon device. Foot Ankle Surg 2014 ; 20 : 90-3.